MARCO TECTÓNICO

El levantamiento del sistema Bético se incluye dentro de la orogenia Alpina, proceso tectónico a gran escala que estuvo activo al final del Mesozoico y gran parte del Cenozoico, y que en la región mediterránea se caracteriza por la convergencia entre las placas euroasiática y africana.

En este contexto compresivo entre Europa y África, en la región más occidental del Mediterráneo, se da la migración de la microplaca de Alborán hacia el oeste colisionando tangencialmente con la placa ibérica. Como consecuencia, desde el Mioceno se produjo el levantamiento y plegamiento del orógeno arqueado bético-Rifeño del que el Sistema Bético forma su parte septentrional.

El Sistema Bético muestra una estructura muy compleja resultado del cabalgamiento de la placa de Alborán sobre la placa ibérica, y en el que además se desarrollaron cuencas neógenas intramontañosas durante las fases extensivas coetáneas a la compresión. Así pues, el levantamiento de la cordillera supuso el cabalgamiento de la unidad de las Zonas Internas, en la que los complejos Maláguide, Alpujárride y Nevado-Filábride cabalgan unos sobre otros, sobre los diferentes dominios de las Zonas Externas, primero sobre la corteza oceánica del Surco de Gibraltar y las turbiditas allí depositadas y posteriormente sobre el Prebético, el dominio Intermedio y el dominio Subbético.

La cordillera Bética se sitúa a lo largo del difuso límite entre las placas africana y euroasiática que actualmente siguen convergiendo de forma oblicua con dirección NO-SE a razón de unos 5 mm/año, siendo esta convergencia más tangencial hacia el Oeste. Dentro de este marco tectónico regional, acomodado por diversos pliegues y sistemas de fallas activas, se diferencian 3 zonas de características distintas: la Oriental, la Central y la Occidental. En la región Oriental de las Béticas predomina la compresión NNO-SSE que es acomodada por numerosas fallas de cizalla con orientación NE-SO entre las que destacan las fallas de Jumilla, Alhama de Murcia, Carrascoy, Palomares o Carboneras con movimiento sinestral y la falla de Crevillente con movimiento dextral. En la zona Central, los esfuerzos existentes se manifiestan a través de sistemas de fallas normales con componente en dirección, principalmente con orientación NNO-SSE y ligadas a las cuencas intramontañosas de Baza, Guadix y Granada. En las Béticas Occidentales, la presencia de fallas activas conocidas es más limitada, pero por la sismicidad registrada en la zona dominan las fallas inversas y desgarre.

DESCRIPCIÓN REGIONAL Y CONTEXTO GEOLÓGICO

La cordillera Bética es una de las mayores cadenas montañosas de la península ibérica y está localizada en su región sur y sureste. Se extiende con orientación OSO-ENE a lo largo de 600 km, desde el Golfo de Cádiz hasta el cabo de la Nao en la costa levantina de Alicante, con una anchura media de unos 100 km. Cuenta con varias cumbres que superan los 3000 metros de altitud entre las que destaca el Mulhacén, la más alta de la península, con 3478 m de altitud.

El Sistema Bético conforma la parte norte del Arco de Gibraltar y se extiende hacia el este bajo el mar Mediterráneo, volviendo a emerger en la isla de Mallorca y dando lugar a la sierra de Tramontana. Este sistema montañoso se subdivide en dos grandes unidades alineadas en dirección OSO-ENE. La denominada Zonas Externas es la primera, cubre la región norte de la cordillera y está limitada al norte por la cuenca del Guadalquivir, el macizo Ibérico y la Meseta manchega de Albacete. La unidad Zonas Internas es la segunda, cubre la zona sur de la cordillera y su límite hacia el sur es el mar de Alborán.

Desde el punto de vista geológico, estas dos unidades presentan características muy distintas por su origen y evolución diferente. La unidad de las Zonas Externas se desarrolla sobre la corteza continental ibérica y se subdivide en dos dominios principales, el Subbético al oeste y el Prebético al este. Ambos dominios presentan una cobertura sedimentaria fuertemente plegada compuesta por rocas mesozoicas y terciarias fundamentalmente carbonáticas. Separando ambas regiones se encuentra un dominio Intermedio caracterizado por la deposición de turbiditas. La unidad de las Zonas Internas la conforma la placa de Alborán en su zona septentrional, donde es fundamentalmente de tipo continental y en la que se distinguen tres complejos, el Maláguide, el Alpujárride y el Nevado-Filábride. Estos complejos se componen fundamentalmente por rocas de origen marino depositadas durante el Paleozoico y el Cretácico y posteriormente plegadas y metamorfizadas durante el levantamiento de la cordillera.

Antes de la formación de la cordillera, estas dos unidades situadas en placas tectónicas diferentes estaban separadas por el surco de Gibraltar, incipiente dorsal generadora de corteza oceánica. En esta región se depositaron abundantes turbiditas durante el Cretácico y el Paleógeno que quedaron integradas junto con la corteza subyacente en el Sistema Bético cuando este se formó, y que actualmente afloran de forma vertical en el entorno de Gibraltar en lo que se conoce con el Flysch del Campo de Gibraltar.

Además, durante el levantamiento de la cordillera, sobre estas unidades Externa e Interna, se desarrollaron cuencas internas rellenas por sedimentos neógenos y cuaternarios de tipo fundamentalmente clástico resultantes de la erosión del entorno más cercano.

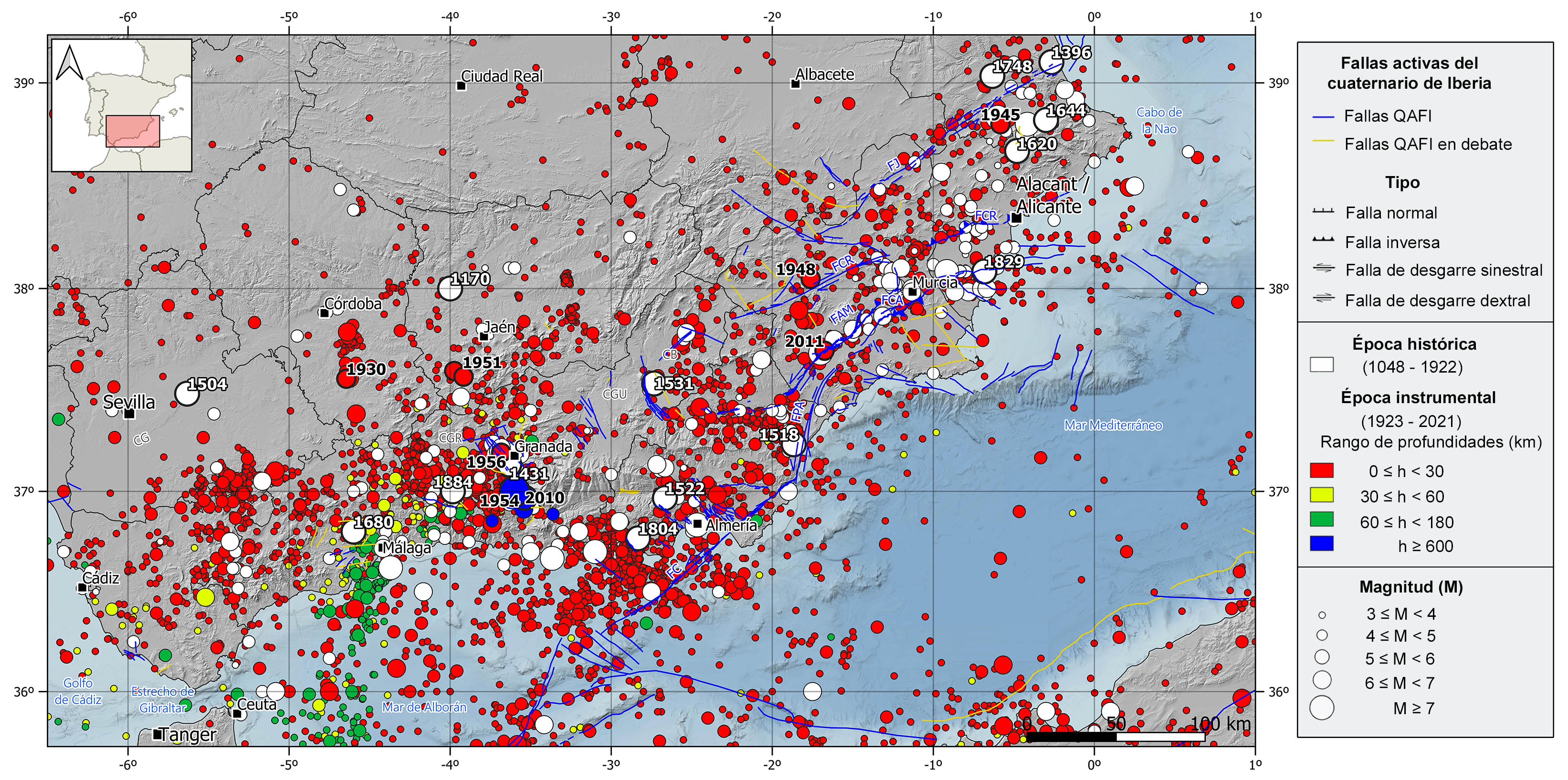

SISMICIDAD HISTÓRICA E INSTRUMENTAL

Las Béticas constituyen la región con mayor actividad sísmica de la península ibérica. Predominan los terremotos corticales de profundidad superficial (<40 km) de baja a moderada magnitud, con la ocurrencia de algunos grandes terremotos históricos destructivos. Asimismo, existe cierta sismicidad a profundidades intermedias (40-120 km) en la parte occidental que se extiende en dirección NNE-SSO desde Málaga hasta la costa de Marruecos. La existencia de esta sismicidad ha dado lugar a distintas teorías sobre su origen sobre las que todavía no existe acuerdo unánime. Algunas de las más aceptadas son la existencia de una subducción de la litosfera oceánica del Atlántico bajo el Arco de Gibraltar con un buzamiento hacia el este que se hace prácticamente vertical en profundidad o la ocurrencia de distintos procesos de delaminación bajo el mar de Alborán. De forma ocasional, también ocurren algunos terremotos muy profundos localizados a más de 600 km con epicentro en la provincia de Granada. Su origen es también una cuestión abierta pero algunos estudios los relacionan con la presencia de un cuerpo de velocidad anómala observado por tomografía sísmica en esta zona, que podría estar conectado o no al cuerpo responsable de la sismicidad intermedia, y que sería producto de antiguos procesos de subducción o delaminación litosférica. Además, es interesante resaltar que no se han registrado terremotos con profundidades entre 150 y 600 km.

La sismicidad cortical de las Béticas está en gran medida controlada por los sistemas de fallas activas que atraviesan la cordillera, y los mecanismos focales predominantes varían en concordancia al tipo de fallas y campo de esfuerzos característicos de cada zona. Mientras que en la zona oriental predominan los mecanismos de tipo desgarre, en la zona central predominan los de tipo normal y en la zona occidental, donde la sismicidad es más escasa que en el resto de las Béticas, predominan los mecanismos de tipo inverso y desgarre.

En el catálogo histórico, hay registro de grandes terremotos destructivos ocurridos en esta región, principalmente en los sectores oriental y central de la cordillera, con magnitudes estimadas en torno a 6,0-6,5 e intensidades máximas iguales o superiores a VIII-IX. Entre los mayores terremotos destacan, en el extremo nororiental de las Béticas, los terremotos de 1396 en Tavernes de Valldigna y de 1748 en Estubeny (Valencia) y los de 1620 y 1644 en Alcoy y Muro de Alcoy (Alicante). Más al sur, en la provincia de Almería, destacan los terremotos de 1518 en Vera, de 1522 en Alhama de Almería y de 1804 en Dalías. En la región central de la cordillera, destacan varios terremotos como el de 1170 en Andújar (Jaén), el de 1431 al sur de Granada, y el 1531 en la Cuenca de Baza (Granada); y en el sector occidental de las Béticas, cabe resaltar el terremoto de 1504 en Carmona (Sevilla), localizado en la cuenca del Guadalquivir, al noroeste de la cordillera, y el terremoto de 1680 en Alhaurín el Grande (al NO de Málaga). Pero los mayores y más virulentos de los terremotos históricos registrados son, el terremoto de 1829 de Torrevieja (Alicante) y el terremoto de 1884 de Arenas del Rey (Granada). Ambos fueron sentidos con intensidad máxima de IX-X, y tienen una magnitud estimada en torno a 6,5.

Sin embargo, en época instrumental, los mayores terremotos registrados han sido los de tipo profundo, localizados al sur de la ciudad de Granada a más de 600 km de profundidad. Son el terremoto de Dúrcal de M7,8 en 1954 y el de Nigüelas de M6,3 en 2010. A profundidad superficial, la sismicidad de mayor magnitud ocurrida en las Béticas en el registro reciente es de magnitud en torno a 5,0 e intensidad máxima de VII. Destacan el terremoto de 1930 en Montilla (Córdoba) en el sector occidental; en el sector central destacan dos terremotos en 1951 al suroeste de la provincia de Jaén y el de 1956 en Purchil en la cuenca de Granada; y en el sector oriental, los terremotos de 1948 en Cehegín (Murcia), de 1945 en Onteniente (Valencia) y el más reciente de 2011 en Lorca (Murcia) que causó nueve víctimas mortales y numerosos daños en las edificaciones de Lorca.